ユイレーシングスクールは広い駐車場にパイロンを並べて作ったコースで様々なドライビングスクールを開催している。

YRSオーバルFSWロングを走る

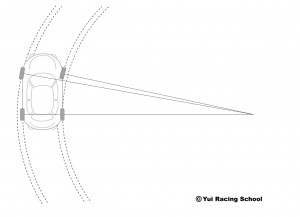

目標物がパイロンだけだからコース幅14mがにわかには信じがたい

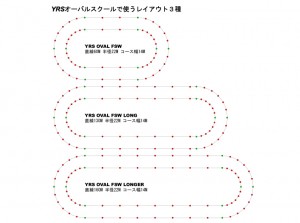

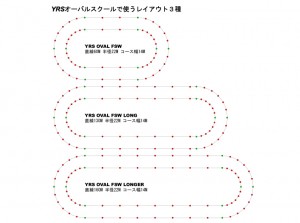

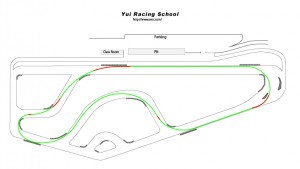

楕円形以外のコースもあるけれど、YRSオーバルスクールで使うコースは3つ。半径はどれも同じ22mで、直線の長さだけが違う。

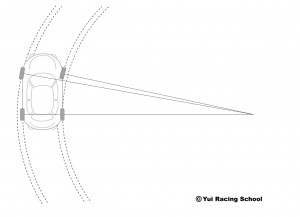

図のようにコーナーの入り口、頂点、出口に緑色のパイロンを置いて目印にしている。緑のパイロンの間には5本の赤いパイロンを等間隔で置く。つまりコーナーのパイロンは15度ごとに置いてある。「コーナーの3分の1までトレイルブレーキングを使って下さい」とアドバイスする時は、「赤い4本目のパイロンが目安です」とも伝える。

コース幅は14m。車線を区分する線が引いてないからわかりにくいが、14mというと高速道路の3車線プラス路側帯より広い。因みに高速道路の1車線は標準で3.5m。アウトインアウトで走れば半径32mほどのコーナリングができるから、速度を上げることができれば1Gに近い横Gを感じることもできる。

コーナーの半径はすべて22m

直線長は60m、130m、160mの3種類

ロングとロンガーは2速、3速を駆使して走る

練習ではインベタのラインとアウトインアウトのラインを走るのだけど、たまにパイロンを蹴飛ばす人がいる。

パイロン自体はアメリカ製の柔らかいものを使っているからクルマに傷がつく心配はないのだが、特にインベタの走行では入り口の緑のパイロンから数えて2本目の赤いパイロンが犠牲になりやすい。パイロンを見ながら走っているので、まず前輪でパイロンを蹴飛ばすことはない。コーナーに対して内側の後輪で踏んづけたり蹴飛ばしたり巻き込んだりする。

「パイロンを蹴飛ばすのはステアリングをバキッと切ってアンダーステアがでているせいですよ」とアドバイスするのだけど、ペースを上げるとパイロンに触る人が現れる。

インベタ、つまり並んでいるパイロンとずっと等間隔で走ろうとすると緑のパイロンから急にコーナーが始まるわけで、パイロンから離れないようにするために緑のパイロンを過ぎた瞬間にステアリングをバキッと切る人が出てくる。速度が出ていて重たいクルマはステアリングを切っても簡単に方向を変えないから、よけいに一発で決めようという気になる。パイロンを蹴飛ばす人に共通しているのは、ステアリングホイールを回すのが速くて回したとたんに手が止まっていること。

結局のところ、アンダーステアが出て前輪は斜め前方に直線的にインに向って変移していくものだから、前輪についていくしかない後輪は円弧ではなく直線的に前輪の軌跡を追いかける。で、内輪差が大きくなって内側後輪でパイロンを蹴飛ばすことになる。

YRSオーバルスクールに来る大方の人はパイロンを倒さずに走るのだけど、それでは彼らがパイロンから離れたラインを走っているかというとそうではない。倒す人と同じようなところを走っていてもパイロンを倒すことはない。

なぜか。まずステアリングの切り始めが緑のパイロンのはるか手前=だからイニシャルの舵角はステアリングの遊びを消すぐらいの大きさ! 次にステアリングの回し方に違いがある。クルマが進むに従って加速度的に舵角を増やしている。決して『一発で曲がってやろう』なんてことはしていない。コーナリング初期にはゆっくり、奥へ行くほどに後輪を振り出すようにステアリングホイールを回し続けている。そうすることでアンダーステアの発生を抑えることができ、結果として内輪差も小さくできる。

第330回ヨーモーメントでお話した、ステアリングホイールを回す手を瞬間止めるのも有効だ。

前輪の舵角が大きければ大きいほど内輪差が生じる

問題はコーナーのどこで内輪差が大きくするかだ

コーナーの入り口近くで内輪差が大きくするとどうなるのか

奥で内輪差が大きくするためにはどうやってステアリングホイールを回せばいいのか

前輪操舵のクルマには内輪差がつきもの。ステアリングワークは後輪の軌跡を意識して、手前から、最初はゆっくり、じょじょにたくさん、が原則です。

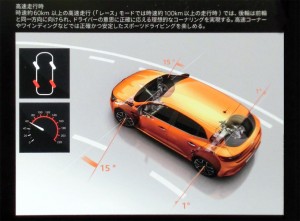

メガーヌRSの4コントロール。逆位相では後輪も円弧を描いてくれます。結果として舵角を少なくすることと、ステアリングを切っている時間を短くすることを可能にしています。ステアリングワークの手助けをしてくれるわけですが、だからと言って『バキ切り』は避けるのが『通』というものです。

左2本が新品で右2本が犠牲者!?

パイロンがかわいそう

東に向かっている間降っていたから

見えないのはわかっていたけどいつものところへ

いつも映り込んでいる木を背景に

いつもと違うアングルで

木の向こうに見えるはずの富士山は雲隠れ

今月の初めに来た時に見つけた水田?

水の中で葉っぱが成長しているから

例の水掛け菜かなとは思ったけど…

今日は刈り取りをしていたから

邪魔にならないように聞いてみた

「お仕事中スミマセン」

「これって水掛け菜ですか?」

「そうだよ」

「前に近くのレストランで水菜カレーってのがあったんですが」

「水菜とはちがうなぁ」

1本1本水の中に入ってちぎるのだそうだ

水の中でしばった束を荷台に積みながら教えてくれた

「今が旬なのですか?」

「そうだ 美味しいぞ」

「食べてみるか?」

「生でですか?」

美味しい

甘い

赤提灯で出る水掛け菜は塩だけで漬けるそうだ

ほうれん草のようにさっと湯がいて水で絞めて食べてもおいしいらしい

あの水田が水掛け菜かどうか確かめられたし

生の水掛け菜を味わった上

おみやげまでもらってしまった

さっそく宿に届けに行った

富士山には逢えなかったけど幸せな午後になったよ

VSOPだとか、なんとかだとか言われようと好きなものは好きだから仕方がない。

< 昼 >

春はまだ先だから

今回は桜海老のかき揚げ定食

サクッとした衣の奥に広がる桜海老の香り

三つ葉がちっとも邪魔じゃない

至福

塩でいただくのが良かった

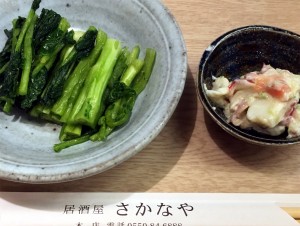

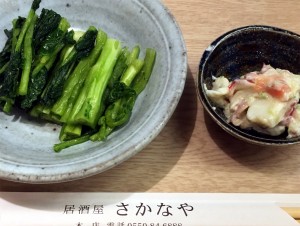

< 夜 >

まずは水菜 水掛け菜

ついでししとう

これもあったほうがいい

味が濃かった

極めつけはこれ!

2日前に姉妹店でマグロの解体ショーがあったとかで生の本マグロがあった

ラッキー!というわけで3種盛りを注文

大トロをお箸でつかめなかったのは愛嬌です

ごちそうさまでした。また寄せてもらいます。

YRSツーデースクール前日

午後1時40分の富士山を御殿場市山の尻から

YRSツーデースクール1日目の朝は曇りで富士山雲隠れ。

YRSツーデースクール2日目

朝6時34分の富士山を須走から

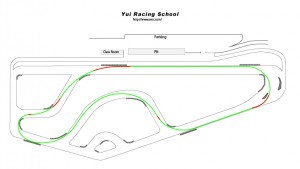

YRSツーデースクールでは

走行ラインを記入したコースレイアウトを事前に送る

YRSツーデースクールの2日目は朝一番のコース歩行から

コース図からはわからなかった下り5%のストレートと上り8%のヘアピンを確認する

1周880mのコースを歩き走行上気をつけることと速く走るためのコツを説明

路面の状況や縁石を確認する

RS乗りと記念撮影

毎年2回のYRSツーデースクールに香川から駆けつけてくれるIさん

アタシ

昨年のドライビングアカデミーで運転にはまりサーキットデビューのOさん

前回紹介したTさん

RS3台が連なって1コーナーからヘアピンに向う

RS3台が連なって下り5%のストレートを駆け下りる

コース歩行から

インストラクターについて走るリードフォロー

インストラクターの運転を助手席から盗む同乗走行を経て

単独走行でのペースが徐々に上がっていく

スタッフのYを含みコース上に5台のRS

スタッフKのルーテシアⅢRSを入れるとこの日6台のRSがFSWショートコースに

ルノー色濃く

ユイレーシングスクールでは理論的な説明と合理的な練習方法で安全にクルマを楽しむ環境を用意しています。RS乗りのみなさん、ぜひ遊びに来て下さい。

この週末は今年1回目のYRSツーデースクールだった。メガーヌⅣRSに乗る20歳のTさんが受講してくれた。聞けば免許取立てなので父君が受講を勧めてくれたのだとか。クルマも貸してくれたそうな。こういうのっていいね。

1日目は駐車場でスラローム、ブレーキング、フィギュアエイト、大小オーバル走行と盛りだくさん。2日目はショートコースを歩いて、リードフォローでラインを確認して、同乗走行で操作になれて、あとは終日単独走行。

「難しい」と言っていたTさんだけど、最後にはきれいにクルマを走らせていました。速さも初めてのサーキットにしては十分でした。

Tさんと記念撮影

Tさん また遊びに来て下さい

写真は本文とは関係ありません

高速道路でスピンして中央分離帯に衝突する事故があった。スピンした直接の原因は知らないけど、高速で走行中に急なステアリングを切るとクルマはスピンする傾向にある。高速で走るということは単位時間あたりの移動量が大きくなるから、というのも理由ではあるけれど、実はタイヤのグリップも関係している。

タイヤは路面とズレることでグリップを発生する。ステアリングを切ることで前輪にはスリップアングルが生じる。スリップアングルはタイヤがよれて路面とズレている証しでもある。つまりステアリングを切るということは、結果的に前輪のグリップを増加させることでもある。ステアリングを切る時の速度が高ければ高いほど、ステアリングを切る量が多ければ多いほどスリップアングルは大きくなるから、その分だけ前輪のグリップは大きくなる。

一方。ステアリングの切り始めるまさにその瞬間、後輪のスリップアングルはゼロだ。フロントが変位しクルマがコーナリングを始めるとホイールベース分だけ遅れて後輪にもスリップアングルがつくことにはなるが、前輪のそれを上回ることはもちろん、同等になることも絶対にない。要するに、前後輪のグリップバランスから見ると、前輪のグリップのほうが圧倒的に大きい。逆の見方をすれば、ステアリングを切るという行為は後輪のグリップを低下させることにつながる。

だから、そのステアリングを切るという操作が高速で、大きくかつ急に行われたとしたら。 結果は明白だ。 次の瞬間、前輪に比べて大幅にグリップの低下した後輪はもはや、遠心力を受け止めることはできず、フロントを軸にテールが急激にスライドを始める。これがスピンにいたるメカニズムだ。

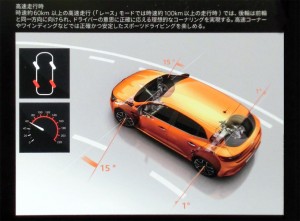

4コントロール 同位相

(画像はカタログから拝借)

4コントロールの同位相は前輪操舵車についてまわる前後輪のグリップの差、特に高速域でのインバランスを機械的に補正することを目的としているはずだ。

前輪にスリップアングルが生じると、その状況をそれこそ複雑な制御回路が計算して、間髪を入れず、後輪に同じ方向の最適なスリップアングルが生まれるように舵角を与えるのだろう。

明確な同位相はまだ、ある時にある場所で一度しか経験したことはないけど、オーバースピードでコーナーに入っても、想像していたほどクルマがロールをしなかった気がする。ターンイン後に横Gが逃げた感じがして、イン側がリフトしないように感じたのも印象的だった。

とは言っても、前後輪のグリップバランスを変える要因はスリップアングルだけではない。前後の過重移動でも前後輪のグリップバランスは変化するのだから、まずはトランジッションで4輪をしっかり路面にはりつける運転を心がけたいものだ。

雪のちらつく朝。湖西道路で工事のための片側交互通行。南行きがストップランプを点けて並んでいる。

かなり長い待機時間の末に車列が動き出した。「このサイクルで行けるかな」と思いながら、前を走るクルマとの間隔をつめる。

赤旗が振られた。2台前のクルマから止まる。もう少しでクリアできたのにと思うがいたしかたない。格別急いでいるわけでもない。

と、反対側の車列をやりすごしてから対向車線に出て赤旗を振っていたか係員が、腰を90度近くに折って誰かに頭を下げている。 『なんだ!』

そのお辞儀が何度も何度も。何かおかしい。やや間があってまたお辞儀。

何事かと窓を開けると、なにやら大きな声が聞こえる。何をしゃべっているか聞き取れないが。それに応えて係員がお辞儀する。なんなのだろう。考えられるのは、自分を先頭に止められたことに腹を立てているのかな、と。

係員が頭を下げ続けている間、対向車線からクルマがやってくる気配はない !

写真は対向車が動き出してから撮影した

こういうのは悲しいね。

実は2台前のクルマの前に大型トラックが止まっていた。隊列が動き出してから、大型トラックが視界の中で小さくなっていくのに、前のクルマとその前のクルマのペースは上がらない。車線の端によって前のクルマの前をうかがうと、大型トラックとの車間距離がどんどん大きくなるのにも関わらず悠然と走るクルマが。だから、とりあえず前のクルマとの車間をつめた。

これまた想像だけれど、係員はスペースの空いた大型トラックの後ろで赤旗を振ったのだろう。安全面を考えれば自然な流れだ。

状況が理解できていなかったのは大声を上げていた御仁。あくまでも想像ではあるけれど、片側交互通行で大方の人がやっていることに意識が及ばず、さらには合理的にものを考えたり、流れに乗りながら考える習慣がない方なのかな、と。

たった一人で道路を走っているわけではないのにね。

誰かに見られているからという動機ではなく、自分から交通の一員になる気持ちがあるといいと思うのだけど。

なんのことはない。カメラ機材の取り付けに動き回っていた時のほうが後輪の動きがよく撮れていた。

YRSトライオーバルスクールFSWの合間にメガーヌRSを走らせてみた。今回は動画の撮影ではなくデータの収集が目的。スクールの進行が優先なので、スポーツモードのパドルシフトでタイヤのウォームアップを入れて6周だけ。

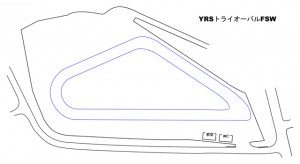

YRSトライオーバルFSWのレイアウトはこんな感じ。フルブレーキングから2速に落として回る低速コーナー、3速全開でアンダーステアを出さないように回る高速コーナー、トレイルブレーキングをしっかり使わないとクルマの向きが変わらない奥の深いコーナーと3種類のコーナーを楽しむ。

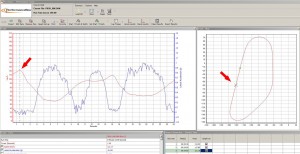

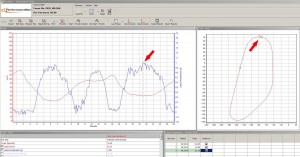

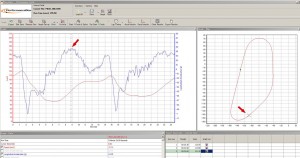

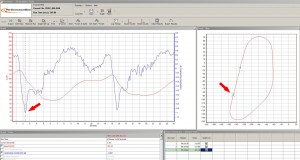

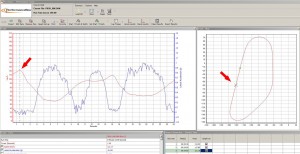

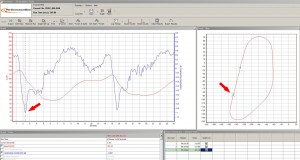

以下のグラフはパフォーマンスボックスというデータロガーに収集したデータを専用の解析ソフトに読み込んだもの。左のグラフは、左の目盛りが速度で右の目盛りは横G、あるいは加減速G。右の図は数値を拾ったコース上の位置を示す。それぞれのピーク時を矢印で示した。

ある周に記録した最高速は121.17Km/h

回転が上がる前に大きな加速度を感じるのはメガーヌRSならでは

小さな緑の●はスタート地点

この周は24秒60で回ってきている

赤い線が速度の変化を表す

ある周の最終コーナーを回っている時に発生した1.001Gが最大の横G

オーバースピードからトレイルブレーキングを使っているのに

リアが出る気配がないのは4コントロールが逆位相のせいか

青い線が横向き加速度の変化を表す

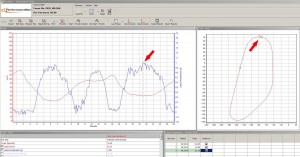

低速コーナーを2速で立ち上がりながら記録したプラス0.470Gの加速

舵角ゼロの時にどのぐらいの加速Gを記録するかはまたの機会に

赤い線が速度の変化を表し

青い線が加速Gの変化を表す

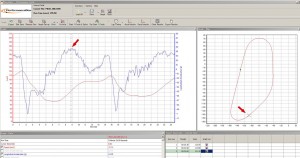

下りの低速コーナーのブレーキングでマイナス1.002Gの加速度で減速

到達速度が低く踏力をかけている時間はごく短いけどたぶん40Kgぐらいで踏んでいる

それでも制動力に余裕を感じる

赤い線が速度の変化を表し

青い線が減速Gの変化を表す

スクールの進行を優先する中で試しただけだからメガーヌRSの実力はこんなものではないけれど、それでも十分に速いし、それでいて安定しているので速く走っている感じが薄く、エキゾーストノートも快感だった。メガーヌRSのスロットルペダルを床まで踏み込むのも気持ちがいい。

何よりもグルグル回るだけだから、よけいにロードホールディングのすばらしさを仕組みを知らなくても十分に味わえる。メガーヌRSを買われた方はぜひユイレーシングスクールに遊びに来て下さい。公道では味わえない性能の高さを体感できます。ご自身の手で1Gの横向き加速度と1Gのマイナス加速度を発生させてみませんか。

肉と魚どっち? と聞かれれば、迷わず魚。それも、生がいい。煮魚や焼き魚も好きだけど、ファーストプライオリティはお魚そのものの味が感じられる生。

だから、御殿場ICと沼津ICがことのほか近かったのは幸い。FSWでスクールがある時はつとめて沼津港に通うことにしてきた。もう何年になるだろうか。FSWでオーバルスクールを始めたのが2004年だから。とにかく沼津港界隈の美味しそうなお店にはほとんど足を運んだ。

場所が場所だけに出てくるお魚はどれも美味しかった。それでも1回行って、ここはもういいかな、というお店もあったし、何回か通ったお店もあった。観光客あいてにこれでもか、と勢いのあるお店は苦手。そんなこんなであちこち味わって、最近落ち着いているのが沼津魚市場第1市場のまん前にあるむすび屋さん。

1月のスクールの時にちょっと寄り道をして初めて〆鯖をたのんでみた

〆かたは浅く鯖の味が勝つ

細かなすりゴマ

添えられたみょうがが絶妙

もう何回も食べた 地アジ丼 のメニューがない

いちおう頼んでみたら「春から秋が旬なので今はやってません」

お勧めできないものは出さないということらしい

アジフライはあるのにね

でも嬉しいね

美味しいものを食べてもらおうという心意気は

でセカンドチョイスの えび天丼

追加のタレが小皿で出てくる嬉しさ

お店はカウンターとテーブル席が3つ

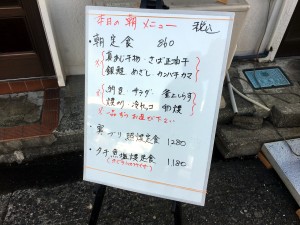

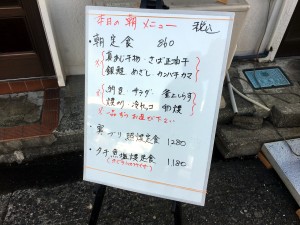

朝定食もやっています

沼津魚市場第1市場前にあるむすび屋さん

市場関係者御用達のお店なので朝6時からやってます

平日は午後2時ごろまで

すごく仕事が丁寧で、もちろん美味しくて、人気店のように派手さも愛想もないけれど、ここに行くと幸せになる。

地アジ丼も他人が大声で頼んでいるのを聞いて味わうことにしたけど

いつぞや常連とおぼしき人が入ってきてカウンターに座るなり「焼き鳥!」と

2月のスクールの時にお邪魔して気になっていた焼き鳥を注文した

とんでもなく柔らかく味が濃かった

地アジ丼は春まで待つことにして

今回はマグロ赤身丼

中トロ丼 も美味しかったけど

赤味丼のほうがマグロの味を感じられる

以前食べた中トロ丼

これはこれで美味

個人的な好みを押し付けるつもりはありませんが、機会があれば一度訪れてみてほしいお店です。