我が家に棲むホットハッチ三態

まだ寒い頃に撮った写真だけど

基本的にAT車に乗る場合は左足でブレーキペダルを踏んでいる。

AT車だと左足の出番がないわけで、左足が『お~い、手持ちぶさただよ~』って言っているような気がするし、右足は常に動いているのに左足を動かさないのは身体の均衡が崩れるような気がするし、アメリカでサバーバンを足に使っていた頃からだから、かれこれ40年近くになる。

因みに、もちろんそれで身体の均衡が保てるとは思っていないけれど、パソコンに向かう時にも左手でマウス、右手でテンキーを操作する。

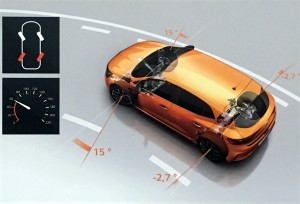

ルーテシアⅣRSの足元

終の棲家ならぬ終のクルマに選んだルーテシアⅢRSを引っ張り出した時はもちろん右足でブレーキをかけるけど、それ以外はなんちゃってパドルシフトのフィットRSに乗る時もルーテシアⅣRSに乗る時も左足に頼りっぱなしだ。

で、左足に働いてもらうためだけに左足ブレーキを使っているかと言うとそうではなく、左足ブレーキにはいくつかの利点がある。

交差点で止まった時にクリープを抑制することができるし、坂道発進ではブレーキ開放とスロットルの踏み込みが同調できるというのは当然のこととして、実は過重移動と姿勢制御を能動的かつ積極的に行えるから左足ブレーキを使っていたりする。

ルーテシアⅢRSの足元

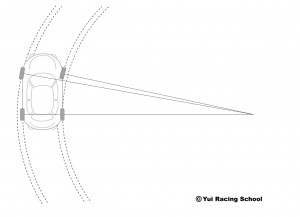

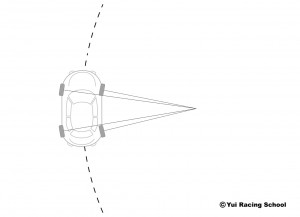

加速をやめるとリアにかかっていた荷重がフロントに移動を始めるけど、その移動する速度はその時の走行状態によって決まるので、運転手が主体的にコントロールすることができない。つまり加速から減速へのトランジッションは 『クルマまかせ』 になる。

日常の運転で過重移動を意識してどうするの、と言われるかも知れないけど、運転中は他のことができないのだから過重移動を人為的にコントロールして積極的にクルマの動きに関与するのも悪くはない。

スロットルを閉じるとややあって重心が背後に近づいてくる気配がする。移動してくる重心をそのままの速さで遅滞なく前輪にかけることができればスムースなトランジッションが実現できる。だから、背後にやってきた重心がそのまま自分を追い越して前輪にかかるように、スロットルオフとタイミングを合わせて左足でパッドとローターをこすり合わせて抵抗にしてやると、慣性力に頼るトランジッションより素早く正確に過重移動が行える。前輪にかかる荷重を自由にコントロールすることができれば、前輪のグリップを自由に増やすことがができるわけで、より短い距離でのブレーキングも可能になるという寸法だ。

なんちゃってパドルシフトのフィットRSの足元

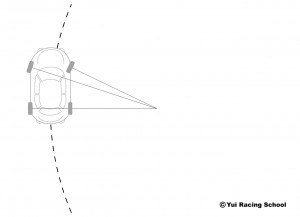

フロントのブレーキパッドとローターがこすり合い始める位置を左足で探ることができるのなら、左足ブレーキはフロントのロール制御にも有効だ。

峠道を気持ち良く走っている時。時としてクルマが向いている方向と慣性力の方向が一致しない場合がある。オーバースピードでコーナーに入ってしまった時とか、コーナリングを開始してから舵角を増やさざるを得なくなった時などだ。

不用意にスピードを出すのは控えるべきだが、コーナリングを開始する前に、クルマにごくわずかな減速Gが発生し左右前輪に少しの過重が乗ればフロントが落ち着く。速度が落ちないほどの減速Gである必要があるけど、輪加重を意識することで過重が抜け気味になる内側前輪も働かせることができるからだ。あくまでも前後のタイヤのグリップに差が生じない範囲でなければならないが、ノーブレーキで勇猛果敢にコーナリングするのとは180度異なる安定した姿勢を作ることができる。

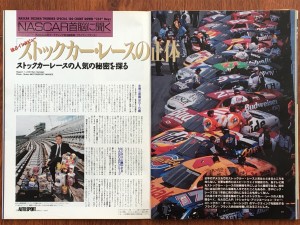

昔~しNAASCARの取材でマーケティングディレクターブライアン・フランスに話を聞いた

現NASCARのCEO兼会長

ずいぶんと前のことだけど、NASCARストックカーレースの取材で聞いたのは、かなりのドライバーが左足ブレーキングを使っているという事実。トランスミッションはマニュアルだけどデイトナインターナショナルスピードウエイあたりで、3周ぐらいかけてトップスピードに達したら後はシフトの必要がないので、 『遊んでいる左足』 に働いてもらうのだと言う。もちろんその目的は、スムーズでドライバーのコントロール下にあるウエイトトランスファー、トランジッションだ。

あるスーパースピードウエイ用のセッティングだと、右前輪にネガティブ4度、左前輪にポジティブ3.5度のキャンバーをつけ、ブレーキングでしっかりとフロントに過重をかけた時に対地キャンバーがゼロになりあの高速コーナリングが生まれるのだから、トランジッションをスムースに短縮することができれば大きな武器になる。

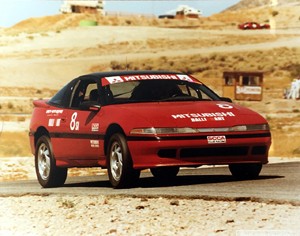

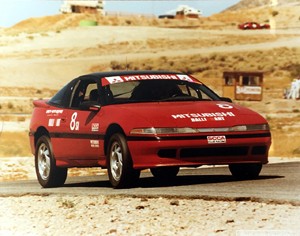

2リッターDOHC16バルブターボエンジン搭載のじゃじゃ馬

真っ直ぐは速かったけど

その昔。某メーカーの2リッター16バルブターボエンジンを搭載したFF車でレースをやっていたことがある。SCCAのショールームストックというカテゴリー。ロールケージ、セーフティネット、消化器の安全装備以外は全くのノーマル。ブレーキパッドも交換できない。ショールームから出てきたクルマでレースをやろうよと。

FF車は今ほど洗練されておらず、ましてハイパワーのFF車となればもう曲がらない。なにしろサスペンションジェオメトリーを変更してもいけないのだから、とにかく人間がなんとかしなければならない。ストレートはアメ車と互角に走れるものの向こうはFR。コーナーの入り口でも出口でもアンダーステアがこれでもかと顔を出す。

しかたないからスロットル全開のまま左足でブレーキをチョン、チョンして前輪に過重を乗せてなんとか向きを変えていた。マニュアル車で左足ブレーキングを使ったのは、後にも先にもこのクルマだけ。ペダルの位置の関係で、マニュアル車だとどうしても左足が右足に勝てないから。

それから考えると、時間が経っているとは言え、現在のFF車のよくしつけられていること。当時と比べると雲泥の差。だから逆に、クルマに助けられて無事に走れている部分もあるはずなのだから、運転には謙虚でありたいものだ。