写真は本文と関係ありません

ゴールデンウィ-ク初日の午前中なのに首都圏でいたましい交通事故が発生し、ひとりの方が亡くなったとニュースで知った。

クルマを運転する者は誰しも事故を起こさないように最大限の努力をするべきなのだが、努力をしていても事故が起きる可能性を否定することはできない。

クルマあるいは二輪車を運転するのには目的があるはず。その目的を達成するためには、絶対に事故を起こさないという覚悟で運転する必要があると思う。

このニュースに対してのどなたかのコメントに激しく同意したので、原文のま手ま引用させてもらいます。

『 車の運転はそれ自体がリスク複合体であることをきちんと承知して欲しい。リスクを1秒ごとに見直しているぐらいの意識がなければどんな事故も防げない 』

車内が和気あいあいとしていても、ステアリングホイールを握っている人は同乗している方たちを守る義務と責任があることを忘れないで下さい。

二輪車だからといってすり抜けをしないで下さい。四輪に比べると小さな二輪車ですが立派な交通の構成要因なのですから流れを乱さないよう走って下さい。

クルマにしても二輪にしても運転中は他人とのコミュニケーションをとることができません。予断せずに、まずご自分が運転に集中することが大切です。

ゴールデンウィークはまだまだ続きます。楽しい日々が続くよう、みなさんどうか一生懸命に運転して下さい。

写真は本文と関係ありません

3月17日(土)

2018年1回目のYRSツーデースクール

朝5時50分の富士山を須走から仰ぐ

雲がたなびきただよう

3月中旬だというのに氷点下

クルマのウインドシールドが凍結

FSWの広大な駐車場でのスクール1日目の写真はなし。受講者にたくさん走ってもらおうと撮影そっちのけでスタッフ大車輪。

午前中にスラローム、ブレーキング、フィギュア8と練習し、午後からはオーバルコースを走り込む。たぶん、走行距離80キロ以上。

2日目は忘れないうちに準備ができたところでパチリ

2日目は場所をFSWショートコースに移して

遠くにありし日の思い出、FSW名物だった30度バンクが

YRSツーデースクール2日目はまずコースを歩くことから

信号機の位置、路面の傾斜、うねり、縁石の形状、高さ、諸々を確認

後ろを振り返ってどんなラインでアプローチするのがいいかも確認

けっこうブラインドコーナーがあるのを発見したり

今回はお二人参加。もっと増えるといいね。

今回は7名の方が初めてユイレーシングスクールに参加してくれた。それでも2日間みっちり走ったから、最後は見違えるほどスムースにクルマを操って。

なにしろ、2日目午後だけで最も走った方はショートコース170周。操作がこなれるわけです。

走行時間を2時間残して記念撮影

まだまだみんなやる気まんまんです

ポルシェ911ターボSなど速いクルマに混じって静かなクルマも参加。1台のリーフと2台のアクアがタイヤノイズと風を切る音を残してストレートを下ります。

実は、四国からIさんがルノー メガーヌRSで参加してくれたのだけど写真を撮り忘れ。それでも5月に阿讃サーキットで会えるので、その時にちゃんと紹介します。ゴメンナサイ、Iさん。実は2日目の最多周回賞は、そのIさんです。

ユイレーシングスクールでは10月20、21日の土日に2回目のYRSツーデースクールをFSWで開催します。ルノーユーザーの方の参加をお待ちしています。

※ IE(Internet Explorer)でビデオを視聴するのが困難のようです。Chromeやsafari、Firefoxなどのブラウザをご利用下さい

ユイレーシングスクールのメインのカリキュラムであるオーバルスクール

パイロンを並べた楕円形のコースをできるだけ速いペースで走るのがテーマ

人がスロットル、ブレーキ、ステアリングを操ると

クルマは加速、減速、旋回を繰り返しながら動く

オーバルスクールで

ゆっくり走っていてはわからない「しないほうがいい操作」を見つけることができる

クルマはよくできた道具だから多少の人の失敗はカバーしてくれる

だからクルマの求める操作を覚えれば安全性が飛躍的に高まり運転が楽しくなる

ユイレーシングスクールは富士スピードウエイの駐車場でドライビングスクールを初めて開催した。だれも駐車場でドライビングスクールを開催するなど思いつかなかった頃だ。

幸いなことに、富士スピードウエイには広大な駐車場がある。運転の練習にうってつけのドライビングスクールを、現在ではいくつかの規模で開催している。

下の映像は、最も大きいYRSオーバルFSWロンガーを走るルーテシアRS。YRSオーバルスクールFSWロンガーで使うコースだ。

半径22m直線160mのオーバルコースは中心線で測って1周502m。コース幅が14mもあるからアウトインアウトで走れば1周600mあまりの周回路になる。

速い人で1周22秒。11秒に1回、ターンインからトレイルブレーキングをつかってアプローチ。イーブンスロットルでボトムスピードを上げ、ステアリングを戻した分だけ過不足なくスロットルを開ける。

単純な作業に思えるかも知れないけれど、クルマが抱えるとてつもなく大きな慣性力をコントロールする難しさはわかる。

難しいから工夫する。次から次へと迫り来るコーナーを前に考える暇もなくとにかくなんとかする。

いつもうまくいくとは限らないけれど、うまくいくこともある。うまくいくと何も考えずに操作してもクルマが思い通りに動く感覚を得ることができる。

あきらめずに続けているうちに、かってに身体が反応し始める。

それこそ、YRSオーバルスクールが求めるもの。『透明な意識がもたらす無意識行動』。

ベーシックなYRSオーバルスクールは、半径22m直線60mのYRSオーバルでトレイルブレーキングとイーブンスロットルの練習をした後、半径22m直線130mのYRSオーバルロングでインベタ走行とアウトインアウト走行の練習をします。

ルノーRSモデルに乗っている方にオーバルコースを体験していただくため、ユイレーシングスクールでは4月13日(金)に開催するYRSオーバルスクールに若干名の方を無料で招待いたします(応募多数の場合は抽選となります)。

興味のおありの方はユイレーシングスクールにメール(yui_racingschool@yahoo.co.jp)、あるいは電話(090-9710-4939)でお申し出下さい。

※ IE(Internet Explorer)でビデオを視聴するのが困難のようです。Chromeやsafari、Firefoxなどのブラウザをご利用下さい

しばらく前に、スタッフのKさんがフェイスブックにアップした写真。なんでも、Kさんが駐車場を出た後に奥さんが撮ったものだというが、ここまでクルマの動きを想像させるものは貴重。薄っすらと雪が積もった状況もめったにあるわけではないし、再現するのは難しいだろうし。

4輪の軌跡が明確に示されているからあれこれ見えてくるものがある

・まず前輪が進む軌跡と後輪の軌跡の違いが明白だ

・前輪と後輪が同列上で発進し徐々に内輪差が生まれコーナリングの終わりに収束するのがよくわかる

・次に内輪差の大きさに注目しなければならないだろう

・こんなに大きいのだ

・だが外側前後輪より内側前後輪の内輪差ほうが大きいね

・内側前後輪のほうが回転中心に対して近いからだな

・でも前後輪の軌跡から想像するとホイールベースが長いと内輪差が大きくなるのがわかるね

・それにしても、据え切りしたまま発進しないで直進状態で発進して転舵しているのは ◎

・だけど右コーナリングが終わり左コーナリングに移ると内輪差がない !?

こういう状況だとKさんがやらないわけがないけれど

本人曰く

「ゼロカウンターくらいだけど右に左に少し滑らせて出てったの分かっちゃう?(^^;)」

やっぱりね

ユイレーシングスクールは18年の間に様々なカリキュラムを用意してきたが、今回初めて、参加者にどんなことを学びたいか聞いて、それに応じる内容のスクールをやってみた。題して吉田塾。

申し込み時に知りたいことややってみたいことを書いてもらった結果、

・自分のクルマの特性を知りたい

・オーバーステアが出た時の対処方法を知りたい

・コーナリングの限界速度の見極め方を知りたい

・運転の癖を知りたい

・上りと下りのコーナーのブレーキングの踏み方を知りたい

・スピンしてみたい

といった声が寄せられた。

それではというので、いつも使っているFSWの駐車場に半径28mの120度コーナーをパイロンで設定。オーバルコースのように奥が深いコーナーは、コーナーの奥に行くほど速度が落ちてしまうので、オーバーステアに持ち込むのが難しいからだ。

できれば90度ぐらいのコーナーでやりたかったのだけど、コーナーの前後のストレートの幅を14m確保し、コーナー区間は20mのコース幅を取るとなると、駐車場の形状からして120度回さないとならなかったのだ。

それでもオーバルコースよりはコーナーが浅いのでオーバースピードに対して挙動がはっきり出るはずだった。

コース幅14mというと高速道路の3車線より広い

サーキットでも幅員14mはない

広くするのはどこを走ったらいいのか「迷ってもらうため」と

安全に走ってもらうため

せっかく初めてのコースを走ってもらうのだからと、ユイレーシングスクール始まって以来初めて、朝一番の座学をやめて後回しに。ユイレーシングスクールを初めて受講する方もいたが、自分なりに走ってもらうことにした。

リードフォローでコースを覚えてもらい、次に単独で少しずつペースを上げて走ってもらう。ところが誰もスピンしない。

「あと5キロぐらいターンインの速度を上げてみて下さい」のアドバイスに応えてくれるのだけれど、オーバーステアにはならない。

なかなかオーバーステアが顔を出さない

決して遅いわけではなく操作がていねいだから

クルマがバランスを崩さない

コース幅を広く取りすぎたためアウトインアウトで走るとコーナーの曲率が大きくなって、全員がそれなりに全開で走っているのに、クルマがバランスを崩すまでの速度に到達しないままターンインしている可能性があるな、と。

で、助走が長く取れる逆回りにしたら、ようやくバランスを崩しそうなクルマがちらほら。

「もう少し速く入ってみましょう」と何回かはっぱをかけると、ようやくスピンするクルマが。

結局、スピンというのは瞬間的なオーバーステアなわけで、オーバーステアというのはフロントタイヤよりもリアタイヤのスリップアングルが大きい状態のことをさすわけで、基本的にアンダーステア傾向に作られている量産車がオーバーステアになることはまれ。リアタイヤのグリップがフロントタイヤのそれに比べて極端に少なくなるような操作をしない限り、オーバーステアとは縁遠いものなんですよ、と説明。

今回もスピンしたのはオーバースピードが原因ではなく、コーナリング中にスロットルを緩めたために過重が移動した結果だった。

クルマがバランスを崩さないように操作すればスピンやアンダーステアとは無縁ですよ、4輪の過重配分をコントロールできれば4輪を使ってクルマを動かせますよ、と昼休みに座学をやって、午後からはいつものオーバルコースでオーバースピードでターンインする練習と、前後タイヤのグリップバランスを微妙にかつ積極的に変えるトレイルブレーキングの練習をしてもらった。

午後遅く

逆光気味の富士山がきれいだったから

富士山を背景に記念撮影とあいなったのだけど甘かった

人も逆光だった(笑)

今のクルマはほんとうによくできている。タイヤのグリップや剛性も一昔前とは雲泥の差だ。意識的にクルマのバランスを崩そうとしても、簡単にはバランスが崩れない。

クルマが運動力学にのっとって作られている以上、物理学的な操作を学び実行すれば、クルマは安定して思い通りに走ってくれるということだ。

参加してくれた方はそれなりに収穫があったようで笑顔の解散となったけれど、「スピンするにはスピンするような操作をするからです」と説明するのも必要だけど、オーバーステアを実際に体験してもらうのも大切かも知れないと改めて思った。なんとか工夫してもっと『スパッ』って回るレイアウトを考えてみよう。

JAFが、信号機のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしている場面でどれだけのクルマが一時停止するか調査したことがあった。その数字を見ると、2017年の調査で8.5%のクルマしか止まらなかった。2016年は7.6%だったという。

調査の方法等はJAFの頁に詳しいが、 ようするにだ、 『信号機のない横断歩道をあなたが渡ろうとしていても、向こうから100台のクルマがやってくるとして最初の91台はまず停まってはくれないよ』 と例えるのは乱暴か。

結果を受けて昨年、JAFは一時停止しない理由などを聞くアンケートを実施、「信号機のない横断歩道」でクルマは依然として止まらない 一時停止率は8.5% というタイトルで、歩行者がいる場合は一時停止をするのが当たり前をいう視点からレポートしている。

いろいろな設問があるが、ここではなぜ一時停止しなかったのかその理由を見てみたい。※アンケートは複数回答

①自車が停止しても対向車が停止せず危ないから:44.9%

②後続から車がきておらず、自車が通り過ぎれば歩行者は渡れると思うから:41.1%

③横断歩道に歩行者がいても渡るかどうか判らないから:38.4%

④一時停止した際に後続車から追突されそうになる(追突されたことがある)から:33.5%

⑤横断歩道に歩行者がいても譲られることがあるから:19.9%

⑥自車が停止した際に後続車からあおられる(クラクションを鳴らされる等)から:12.6%

⑦自車が停止すると後続で渋滞が起きてしまうなど、後続車等に申し訳ない気持ちがある(交通流を乱したくない)から:12.0%

⑧一時停止することが面倒だから:8.9%

⑨先に横断歩道があることが判りにくいから:7.6%

⑩何も考えていない:5.2%

⑪そもそもこのような場面で歩行者優先だったということを知らなかった:4.2%

⑫警察が取り締まりしていないから:3.7%

⑬その他:6.4%

面倒だからとか、何も考えていないとか、警察が取り締まりをしていないからなんて理由には驚くが、総じて見れば歩行者がいても積極的に停まろうとしない人が多いのがわかる。クルマを運転している人も歩行者になる場面があるはずなのに、立場が変わると意識も変わるということか。

JAFは『横断歩道における歩行者優先が交通ルール (原文ママ)』であり、『横断歩道を横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない』とし、『歩行者がいる場合にはまず減速してその動きを注視して一時停止しましょう。また、歩行者も横断をしようとする際にはドライバーに横断する意思表示をして、お互いに安全に努めましょう』とレポートを結んでいるのだが・・・。

確かに、道路交通法第38条には歩行者優先が謳われているけれど、信号のない横断歩道に歩行者がいたら、いかなる場合も一時停止しましょう、というのは現実的でない。

屁理屈に聞こえるかも知れないが、第一章第一条にあるように道路交通法は「交通の安全かつ円滑な流れ」を実現するためのものだ。歩行者優先が一人歩きして横断歩道の手前で停まらない運転者はけしからん、という流れは危うい。歩行者がいても、停まることで交通の流れを阻害するのであれば止まらないほうがいいこともある。

自分が遵法精神にあふれているとか、自分が優良運転手だとか思ったことはこれっぽっちもないけど、運転している時にあらゆる場面の判断に優先順位をつけることは怠らない。その順位をつけるためのたたき台が「交通の安全かつ円滑な流れ」という思想だ。法律が全て正しくて従わなければならないとは思わないが、クルマを安全かつ効率的に動かすためには自分なりのルールがあるといい。ルールがあれば判断に迷うことがないし、すばやく判断をくだせる。

信号機のない横断歩道に歩行者がいたら一時停止するのは

・高齢者が待っている場合

・複数人が待っている場合

・後ろから来るクルマが遠くにいる場合

・前を走るクルマとの距離があいている場合

・先の信号でひっかかると判断した場合

信号機のない横断歩道に歩行者がいるのに停まらないのは

・前後に複数のクルマがいて一定の速さで流れている場合

・後ろのクルマが車間距離をつめている場合

・歩行者が下を向いている場合

・歩行者がスマホをいじっている場合

横断歩道に関してもこれが全てではないし、右折時とか細い道を走る時とか雨の高速道路とか、やってはいけないこと、やったほうがいいこと、やるべきことを仕分けするため、そしてあらゆる場面で安全かつ円滑にクルマを走らせるために自分なりのルールを作り積み上げてきた。クルマの運転中は次から次へと判断を下さなければならないけど、自分の行動が交通の流れを乱さないように心がけるのは心地よいもんだ。

※ 掲載した写真はイメージです

一昨日の日曜日。大雨の影響でレースが中止になった鈴鹿サーキットからの帰り道。午後3時ごろの新名神は休日とあって、渋滞はしていないもののそれなりにたくさんのクルマが走っていた。

名神高速を降りて守山市

圧倒的にヘッドライトをつけていないクルマのほうが多い

新名神の写真はない

ワイパーを速いほうにしてもフロントウインドにぶつかる雨粒を拭ききれないほどの強い雨。路面にも水膜がはっているのか前を走るクルマが巻き上げるしぶきがスクリーンのよう。空はねずみ色に暗く、まんま無彩色の世界。あれほど視界が悪かったのはあまり経験がない。

なのに、ヘッドライトを点けていないクルマが多いのに驚く。

なぜ点けないのだろう? 夜じゃないからか? 見にくいけど見えなくはないから点けないのか?

湖西道路でも

点けているのは四分の一ぐらい

ヘッドライトを点けることなど造作ないはずだが

決まりじゃないし、別に点けなきゃいけないことはないけれど、右手を(左手を)ひねるだけでこと足りるのだから、点けてもいいじゃないか?

シルバーのクルマなど、テールライトが点いていないとかなり近づかないと確認できない。バックミラーで見るとしぶきの影響もあって存在が希薄。

スモールライトを点けているクルマもいたが、前を走るクルマからすればヘッドライトのほうが視認性は高い。

運転している本人が大丈夫だと感じていても、運転というものはある種の情報処理作業なわけで、しかも交通の流れに身をおいているのだから、昼間であっても視界が悪いときにはヘッドライトを点けるほうが不確定要素が減らせる。

自分が必要ないと思っても、それが正しいとは限らない。交通には多くのクルマが関わっている。全体から見ればそれぞれの存在が確認できたほうがいい。そして最終的には貴方のためにもなるはずだ。

運転中、何かあってからは遅いのだから、その時、その場面で、何をすべきかにもう少し一生懸命になってはどうだろう。

11月10日(金)に愛知県額田郡幸田町にある幸田サーキットで、中部地区初のYRSドライビングスクールを開催します。

幸田サーキット

幸田サーキットは1周1,085m。長いハイスピードコーナーはありません(3速のコーナーは2ヶ所あります)が、次々に現れる形状の異なるコーナーを消化するためにクルマの姿勢をフラットに保つことが求められるコースです。

クルマを思い通りに動かすためには、最初にタイヤのグリップの限界内で操作する必要があります。次に走行中に変化するグリップを最大限に生かすために、姿勢変化をコントロールするための操作が必要になります。そのためにはクルマの過重移動を意識することが欠かせませんが、幸田サーキットのレイアウトはその練習に最適です。

スロットル、ブレーキ、ステアリングの各操作が過不足なく、正確に加速、減速、旋回の挙動に伝えることができればクルマは思い通りに動きます。

その、操作の手続き を身につけるのにうってつけのコースなので開催することを決めました。平日ですが、クルマを速く走らせる前に、意のままに動かしてみたい方はぜひ受講してみて下さい。

・11月10日(金)開催 YRSドライビングスクール幸田 開催案内 & 申し込みフォームへのリンク

ホームストレート

1~2コーナー

バックストレート

ブーメランカーブ

Aコーナー立ち上がり

ピットロード入り口

最終コーナー

ホームストレート

◎

台風が近づいてくる中で開催したYRSオーバルレース。やはり雨。それもかなりの雨量。

ユイレーシングスクールのモットーはそれなりに、だから、これまでは雨でもYRSオーバルレースを開催してきたけど、ここは発想を転換してスキッドスクールに変更してみてはと諮ったらみなさん賛同してくれた。Yさんが見つけてきたR.S.Monitorで試したいこともあったものだから。

4種類のモードのうちのGモード。Gメーターのようなものでクルマに発生した加速度をグラフにしてくれる。これを使って、『コーナリング中のクルマがオーバーステアになった時に横向き加速度がどう変化するか』を見てみたいと思ったのだ。

写真は左からオープニング画面

Gモードの起動画面

キャリブレーションをしてからスマホを手で振り回して発生した加速度

コーナリング中のクルマが受ける遠心力は、そのクルマが履いているタイヤが発生するコーナリングフォースとバランスする。

速度の低いうちは遠心力が小さいのでタイヤのコーナリングフォースが活躍する場面は訪れないが、理論上は『そのタイヤが発生する最大のコーナリングフォースと釣り合う速度』までコーナリング速度を高めることができる。

だから、速く走るためには前後輪のコーナリングフォースをもれなく使うためにアンダーステアもオーバーステアもダメだよ、ということになるのだけれど、逆にコーナリング中に意図的にオーバーステアにしたら遠心力=横向き加速度=横Gがどうなるかを可視化したかったのだ。

YRSオーバルレース参加者のEさんに頼んでR.S.Monitorを装着

R.S.Monitorは加速度を連続してグラフにする。走り続けると次々にオーバーライトしてしまって何が何だかわからなくなってしまうので、あえてひとつのコーナーをクリアするだけに的を絞って、イーブンスロットルで前後タイヤのコーナリングフォースを均等にする走りと、一瞬リアの過重を抜いてオーバーステアにしてそれを維持する走りを比較した。

案の定

タイヤがグリップしている範囲では

横Gが立ち上がっていて

つまりコーナリングフォースが発生していて

コーナリングが終われば収束する

数値は正確ではないと思うけど雨でも1Gを超えている

コーナリングを始めると横Gが立ち上がるけど

オーバーステアになって

コーナリングを続けるためにカウンターステアをあてると横Gが落ち込む

この場合は顕著なカウンターステアを2回あてているのだろう

つまり、オーバーステアにおちいると高いコーナリング速度を実現するために必要なコーナリングフォースを失うから、結果として、瞬間的にかも知れないけどコーナリング速度が低下する。 だから、「コーナリング中にカウンターステアをあてるような走りは遅いのよ」、「速く走るためには前後輪のスリップアングルが均等なのが理想よ」、「オーバーステアの延長にあるスピンなんかもってのほかよ」という結論を導きだしたかったのだけど、 グラフを見る限り、カウンターステアをあてたままのコーナリングでもヨーモーメントが一定だと高い横Gが発生することがわかった。ただ、トラクションが横に逃げているから速さはスポイルしているはずだ。

協力してくれたEさんの走り

◎

昨年、我が国には原付から普通自動車から特殊用途自動車までありとあらゆる種類を含めると9140万4412台の自動車が走っていた。少子化が叫ばれる中でも増え続ける免許人口は8220万5911人になった。

そんなとてつもなく大きな交通の流れの中で、道路環境の整備が進んだのか、自動車技術が進歩したからなのか、はたまた交通取締りが功を奏したのか、交通事故件数が35年ぶりに5千件を下回った。

と言っても、当時の自動車保有台数は5522万8364台、免許人口が4497万3064人の時代だから同列には比較できないけれど。

交通事故も社会的費用に含まれるはずだから、起きなければそれに越したことはない。だから、交通事故の減少は大いに歓迎すべきことなのだろうが、実は見過ごせない数字もある。

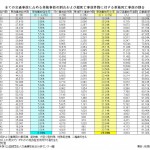

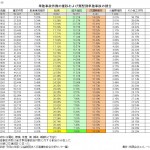

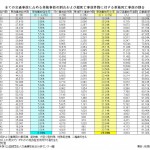

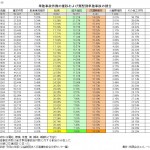

表を見てもらえばおわかりいただけると思うが、近年、交通事故件数、単独交通事故件数、死亡事故件数、交通事故死者数が減少傾向にあるのに、交通死亡事故件数に対する単独交通事故件数の割り合いは増加、もしくは高止まりという。

交通事故は人対車両、車両相互、車両単独に3分類される

交通事故総件数499201件のうち単独事故件数13781件

交通事故の2.76%が単独事故

死亡事故件数3790件のうち単独死亡事故件数985件

死亡事故の25.98%が単独事故によるもの

例えて言うならば、100件の交通事故が起きるとほとんどが相手のある事故で、運転者が避けようと思えば、あるいは避ける術があれば避けられたと思われる単独事故はわずか3件にも満たない。しかし、100件の死亡事故が起きるとそのうちの26件は運転者が避けようと思えば避けられたであろう独り相撲が原因だったという、いささか残念な結果が見える。

もっとも、車社会が今ほど成熟していなかった1981年。交通事故総件数485,578件、単独交通事故総件数27,618件で単独事故の占める割合が5.69%。死亡事故総件数が8,278件でそのうち単独死亡事故件数が2,086件で25.20%という数字が残っているから、言葉は悪いが自爆による交通事故の割合は当時と変わっていない。

単独事故を類型別に見るとある傾向がうかがわれる

電柱、標識、家屋、塀、橋梁、橋脚などが含まれるその他工作物を除くと

転倒、路外逸脱、防護柵衝突が単独事故のワースト3

ここでは単独事故がなぜ起きるかというメカニズムを解明するつもりはない。ただ。2輪を含め自動車が高性能になってきた近年、自動車を動かす時にはいっそうの注意が必要だろう。何かあった時の速度、イコール慣性力は思いの他高いかも知れない。安全運転技術が発達してもそれらが人間にとって代わってくれるわけではなく、人間が操っている以上機械への依存度を高めることは「隙」を作ることになりかねず、引き続き運転する時の意識を高く保つ努力が必要だろう。集計をしながらそんなことを考える。

昨年、985件の単独死亡事故が起きた

ここでもその他工作物を除くと

転倒、路外逸脱、防護柵衝突が単独死亡事故のワースト3

自分ひとりで運転していてなぜ事故を起こすのかを知るよしもないけど、自動車が好きで運転が好きならば事故は起こしてはいけない。運転している時、どこかにある安全と危険の境界線を嗅ぎ分けられるようにならなければならない。

そのためにも、安全運転への第一歩はもっと運転を好きになることだと思う。運転がもっと上手くなりたいという気持ちを持つことだと思う。